お家でできる!浮腫みのセルフケア

みなさんは脚の浮腫みで悩んだことはありませんか?

夕方ごろになると足がパンパンに張ったり、朝方に起きたら足が張っていたなどといった経験をした人は、おそらく多いと思います。

実はこの浮腫みは、日常生活でのちょっとした工夫やケアで改善することができます。

今回の記事では浮腫みのケア方法に関してご紹介いたします!

まずは、浮腫みの原因から学んでいきましょう!

- 浮腫みとは?

- 浮腫みの原因

- 浮腫みの種類

- 浮腫みのケア方法

浮腫みとは?

ヒトの身体には血管と共にリンパ管といわれる、水や老廃物の受け渡しを行う管が張り巡らされており、リンパ管で回収されたリンパ液は最終的には右リンパ本管や胸管といった場所から静脈に注ぎます。

しかし、リンパ管の機能障害やその他の要因により、このリンパ液の循環が阻害されると、水や老廃物はその場所に停滞してしまい、脚の浮腫みを引き起こすこととなります。

では、ここからは浮腫みの原因についてまとめていきます!

浮腫みの原因

浮腫みの原因は以下の5つになります。

①血管内静水圧の上昇

⇒血管内静水圧とは体の細胞に栄養を送る毛細血管内にかかる圧のことを言います。

一般的に、毛細血管内の静水圧は、血圧が上がると前毛細血管括約筋が緩み、一定に保とうとする働きがあります。

毛細血管の静脈側端には、血管抵抗をコントロールする機能がないため、血圧が上がれば上がるほど血管内に強い圧がかかります。

そして、この圧がある一定量を超えると、血管外へ組織液がしみだして浮腫みとなります。

主な原因:心不全 etc.

②血管透過性の上昇

⇒血管透過性とは血管壁を介した水分や栄養分の通りやすさをいいます。

主に、体の中で炎症が起きたりすると、この血管透過性が上昇し、血管外へ水分が流れ出すようになります。

主な原因:熱傷, 手術, 静脈炎 etc.

③血管内浸透圧の低下

⇒血管内外の水分は膠質浸透圧と血漿浸透圧といった2つの浸透圧で均衡を保っており、特に膠質浸透圧は血液中のタンパク質(アルブミン)によって維持されています。

血管の内と外では濃度の高いほうへ水を移動させることで、両側の浸透圧を一定に保っているため、低栄養などで血液中のタンパク質の量が減ると、血管内の濃度は薄くなり、血管外へ水が移動して浮腫みを発生させてしまいます。

主な原因:肝機能障害, 低栄養

④リンパ管の閉塞

⇒リンパ管の閉塞の原因として最も多いのが、リンパ廓清です。

リンパ廓清とは、癌細胞が存在した組織の周囲のリンパ節を取り除くことをいいます。

がん細胞の多くは、リンパ節を介して他の組織に転移していく性質があるので、再発予防を目的にリンパ節廓清が行われることが多くあります。

ただ、リンパ節廓清を行うと、リンパ液の通り道がふさがれた状態になるので、リンパ液がしみだしたリンパ浮腫を発症します。

主な原因:乳がん, 前立腺がん, 悪性リンパ腫 etc.

⑤長時間の不動

⇒リンパ液の流れはとても遅く、血管内を流れる血液は時速200kmほどであるのに対して、リンパ管を流れるリンパ液は時速15m程度といわれています。

この理由としては、血管を流れる血液は心臓からのポンプ作用や、血管平滑筋の作用により流速が一定に維持される働きがあるのに対して、リンパ管には多少の能動性はあるものの、心臓のようなポンプ機能がないため、速度はかなりゆっくりになってしまいます。

そのため、リンパ液の流れには、筋肉の収縮により生じる筋ポンプ作用や呼吸によって生じる、胸やお腹の中の圧の変化が重要な役割を果たすのですが、長時間の不動はこれら2つの働きを途絶えさせてしまいます。

これにより、リンパの流れが悪くなり浮腫みの原因となるのです。

主な原因:病気による長期臥床 etc.

浮腫みの種類

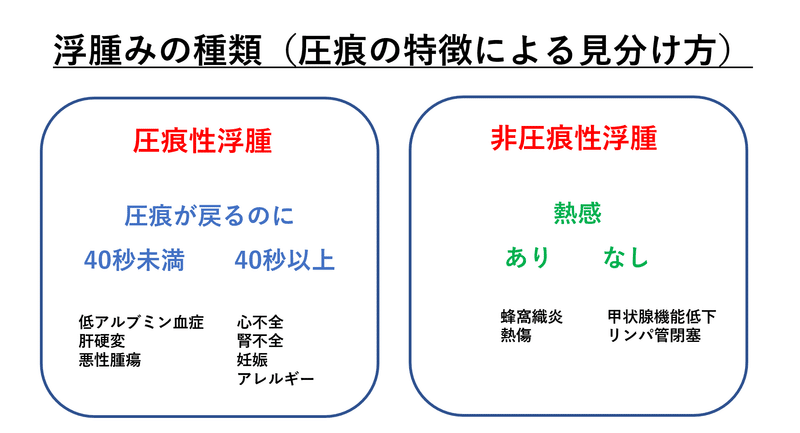

浮腫みの種類は圧痕の特徴と熱感の有無によって分けることができます。

詳細には、全身性か局所性かによっても分けることができるのですが、今回はこの2つに着目したいと思います。

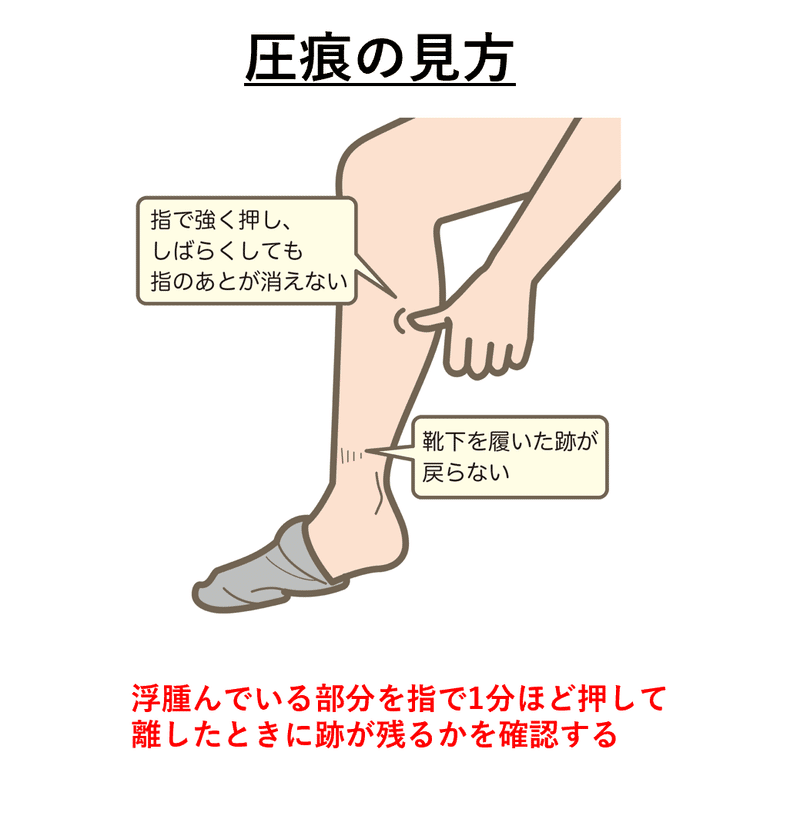

まずは、圧痕の見方からです。

圧痕を見るときは、指で浮腫みのある個所を1分ほど押して、押した個所から指を離したとき、圧痕が残るかどうかを確認します。

続いて、圧痕の特徴と熱感の有無による、原因の見分け方です。

見分け方は以下の図の通りになります。

まずは、圧痕の有無を確認します。

圧痕がない場合は、非圧痕戦浮腫に該当し、炎症性の浮腫みやリンパ管閉塞などが疑われます。

この場合、皮膚を触ってみて、熱を帯びていれば炎症性の浮腫みを疑います。

*ちなみに非圧痕性浮腫も発症初期は圧痕ができることが多いです

次に圧痕があった場合は、その圧痕性浮腫に該当し持続時間を確認します。

40秒以上圧痕が残る場合は、心不全や腎不全などの関与が疑われます。

一方、圧痕が40秒以内に消えてしまう場合は、低栄養性の浮腫みが疑われます。

ただし、上記鑑別方法に関しては、あくまで病態的な特徴をもとにした1つに指標であるため、40秒以上の圧痕性の浮腫があったから必ず心不全や腎不全であると診断されるわけではないのでご注意ください!!

浮腫みのケア方法

浮腫みに対する治療としては、①徒手的リンパドレナージ、②弾性包帯治療、③間欠的圧迫療法が挙げられます。どれも単独で行われることは少なく、いくつかの施術を併用して行うことがほとんどです。

以下では、この中でも良く実施される施術の一つである徒手的リンパドレナージと、みなさんがお家でも実施できそうな、浮腫みを作らないための栄養管理とエクササイズに関してご紹介したいと思います!

①徒手的リンパドレナージ

徒手的リンパドレナージとは皮膚をリンパの走行に沿った形で軽擦することで、体の表層を走る、リンパ液の流れを促進する手技のことを言います。

一見、そんな軽くさするだけでいいの!?

と思うかもしれませんが、きちんとした手順と方法で行えば、しっかりと浮腫みは改善します。

注意!!リンパドレナージには適応禁忌となる方もいます。心臓病や腎臓病を有する方、妊娠中の方、患部に炎症を伴う方は特に注意が必要ですので実施しないようにしましょう!

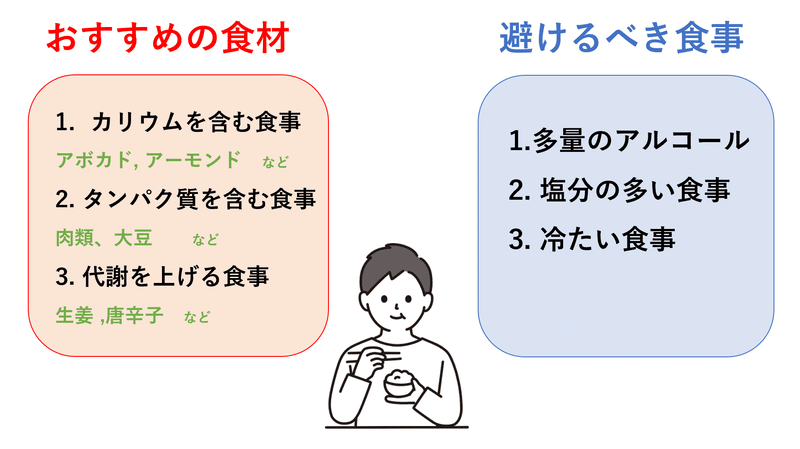

②栄養管理

浮腫みを予防する上で、栄養管理にも気を付ける必要があります。

以下に、浮腫みを予防する上でおすすめの栄養素をまとめていきます。

-

カリウムを多く含む食事

浮腫みの原因にあります、塩分の摂取過多は浮腫みにとって大敵となります。

塩分に含まれるナトリウム(Na)は、体の中の水分量を調整する働きがあり、過剰に摂取すると、体の中に水が溜まるため注意が必要です。

ただし、無理な塩分( ナトリウム) 制限は食欲の低下や、脱水症の原因になるので気を付けましょう。

そして、このナトリウムの排出を促進する役割を持つのが、カリウム(K)であり、カリウムは主に、アボカド、貝類、アーモンドなどに多く含まれます。

このカリウムは、加熱により分解されにくいのですが、水に溶けだしやすい特徴があるので、カリウムを摂取したい際は、ゆでるなどの調理は行わないほうが良いようです。

2.タンパク質を多く含む食事

また、タンパク質を多く含む食事も浮腫みを引き起こさないために重要な栄養素といわれます。

タンパク質から生成されるアルブミンは、血管内外での水分の調整に関わっており、アルブミン量が少なくなると、血管外へ水分が染みだし浮腫みの原因となります。

さらに、脚の浮腫みは筋肉の働きにも大きく影響を受けるため、この筋肉を合成するタンパク質が不足すると筋肉が先細り、浮腫みが増強する可能性も考えられます。

タンパク質の働きに関する詳細は、以下の関連リンクをご参照ください!

3.代謝を上げる食事

全身の代謝が悪くなると、十分な発汗がなされず浮腫みを発症する要因となります。

特に、筋肉量の少ない女性の方は、この代謝の悪化には注意が必要であると言われています。

冷え性の方は特に、代謝を促進する食事を積極的に摂取していくことをお勧めします!

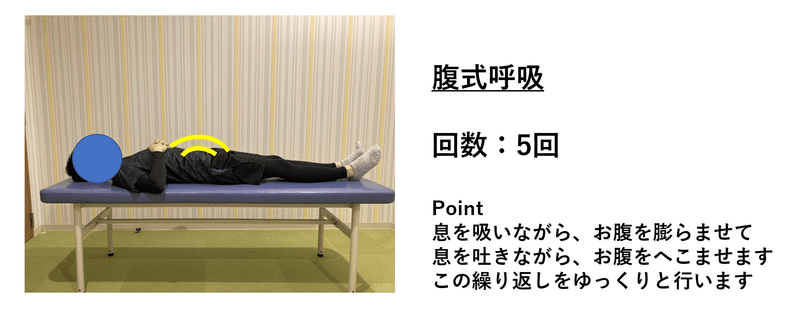

③エクササイズ

リンパの流れを維持する上で足の筋肉の働きは重要になります。

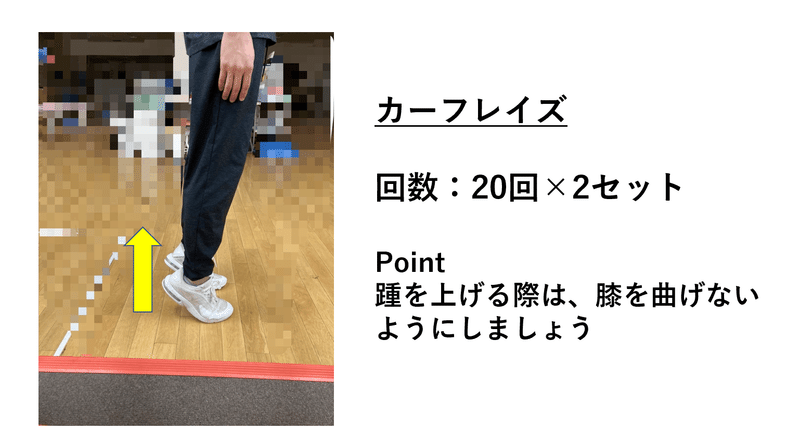

通称「第二の心臓」と呼ばれる、ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)は特に重要な筋肉であり、これらの筋肉をしっかりと動かしてあげることは、浮腫みの予防・改善に有効です。

いくつか浮腫み予防に効果がある脚の運動とストレッチをご紹介しますので、浮腫みが気になる方は、是非実践してみてください!

①腹式呼吸

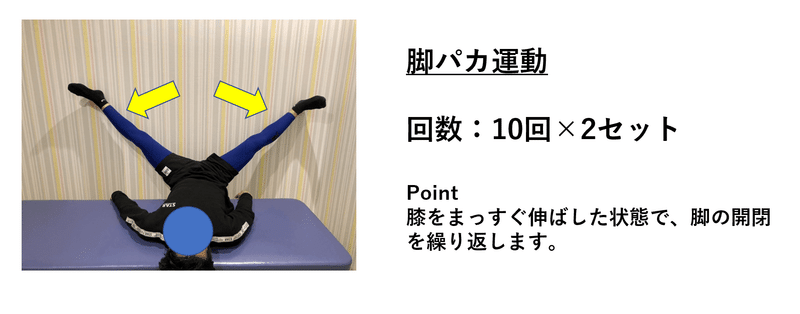

②脚パカ運動

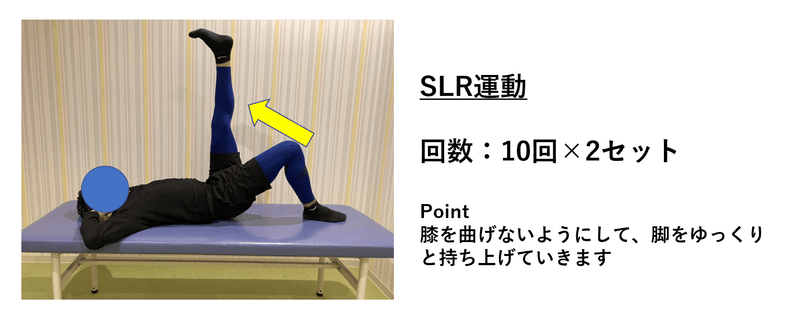

③SLR運動

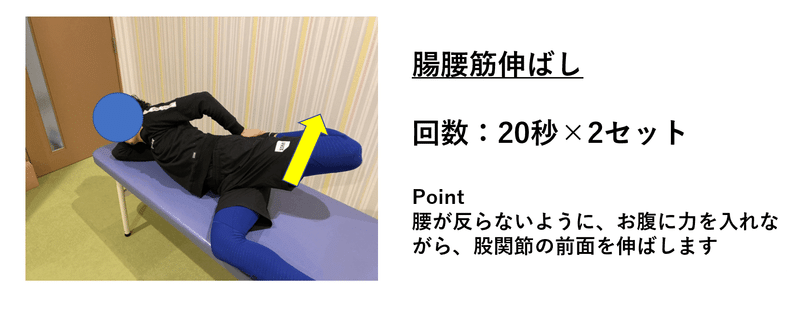

④腸腰筋伸ばし

⑤カーフレイズ

以上が、浮腫みの予防・改善に有効な運動とストレッチでした!

当院では皮膚に傷などは一切つけずに、当院独自の「Fascia drainage」という徒手的マッサージで痛みを極力減らした施術を行っております。

浮腫みの根本的な原因を改善したい方は是非ご相談ください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!